体感型展示会準備 進行中

2014年07月30日

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会の準備。

着々と進行中です。

当日は八日市ロイヤルホテルのガーデンをお借りし、

コンパクトながらも内容盛りだくさんの体感型展示会を。

政所茶をお楽しみいただくコーナーもご準備。

茶レン茶゛ーのみなさんが、美味しい政所茶を淹れてくださいます。

小さなお子様にも体験して頂けるワークショップも。

オリジナルの湯飲みづくりは、布引焼窯元さんが。

こんな感じで、大人もこどももお楽しみ。

布引焼き独特の風合いが楽しめる仕上がりに。

この他にも、

この機会にしかお目にかかれない手しごとがいっぱい。

麻布の手もみって、どんな仕事でしょう?

大人もワクワクする時間。

当日は、むしろの上で実演を。

さて、何ができるやら?

そしてそして、お楽しみは夕食です。

東近江の食材や滋賀の食材を活かして

メニューを組み立ててください!とお願いしております。

この日だけのオリジナルメニューを堪能できるチャンス 。

。

ご夕食をお楽しみいただく、一日コースは、残席あり。

夕食後のコトナリエツアーも必見。

詳しくはこちらから →東近江スタイル体感型展示会のご案内

着々と進行中です。

当日は八日市ロイヤルホテルのガーデンをお借りし、

コンパクトながらも内容盛りだくさんの体感型展示会を。

政所茶をお楽しみいただくコーナーもご準備。

茶レン茶゛ーのみなさんが、美味しい政所茶を淹れてくださいます。

小さなお子様にも体験して頂けるワークショップも。

オリジナルの湯飲みづくりは、布引焼窯元さんが。

こんな感じで、大人もこどももお楽しみ。

布引焼き独特の風合いが楽しめる仕上がりに。

この他にも、

この機会にしかお目にかかれない手しごとがいっぱい。

麻布の手もみって、どんな仕事でしょう?

大人もワクワクする時間。

当日は、むしろの上で実演を。

さて、何ができるやら?

そしてそして、お楽しみは夕食です。

東近江の食材や滋賀の食材を活かして

メニューを組み立ててください!とお願いしております。

この日だけのオリジナルメニューを堪能できるチャンス

。

。ご夕食をお楽しみいただく、一日コースは、残席あり。

夕食後のコトナリエツアーも必見。

詳しくはこちらから →東近江スタイル体感型展示会のご案内

8月3日開催 東近江スタイル展発信 東近江のええとこ体感企画

2014年07月29日

つくり手とつかい手が出会う場

東近江スタイル展 8月3日コースのご案内

8月2日は、東近江のええもんと出会う、体感型展示会

ふだんは目にすることのない職人しごとの実演や、

手しごとに触れる体験をお楽しみいただきます。

そして、

8月3日は東近江のええとこへご案内。

近江の最古刹百濟寺へ

幾多の時代の荒波にもまれながらも、1400年の法灯を今日に伝える百濟寺。

鈴鹿山系の中腹、緑の木立の中から眺める湖東平野も絶景。

静謐な百濟寺の朝に、住職手ずからの「十句観音経」を写経します。

一字書くたびに、一体の仏様をお刻みすることとの謂れもある写経。

境内の散策と共に、この日だけの体験をお楽しみください。

百濟寺の庭園は必見です。

深緑が広がる境内は、紅葉の季節にも増して心安らかに。

百濟寺から眺める、天下遠望。

こちらは絶景。

昼食は、農家レストラン野菜花さんにて

新鮮な地野菜を中心に安心安全な食材にこだわって、

地域のお母さんがつくる郷土料理が中心。

地域の木材を使ったカウンターやテーブルも含め、

まさに地元産のレストラン。

目の前に広がる田園風景を眺めながらの、のんびりランチです。

場 所: 百濟寺

場 所: 百濟寺 百濟寺のホームページは →こちらから

百濟寺のホームページは →こちらから 場 所: 野菜花

場 所: 野菜花 野菜花のホームページは →こちらから

野菜花のホームページは →こちらから 開催日: 2014年8月3日(日)

開催日: 2014年8月3日(日) 参加費: 3,500円

参加費: 3,500円 8月3日(日)

08:45 受付開始

09:00 ご住職の法話

写経体験

ご住職のご案内による境内散策

11:30 野菜花に移動

12:00 昼食

13:30 解散予定

お問合せ・お申込みは

お問合せ・お申込みはお申込みは…こちらをクリック

お問合せは…こちらをクリック

お電話でのお問合せは、080-2427-1697 担当:中島

企 画: 東近江スタイル つなぎ手

企 画: 東近江スタイル つなぎ手

ファブリカ村の紹介はこちらから

ファブリカ村の紹介はこちらから東近江のつくり手さん紹介 ≪中根 啓さん≫

2014年07月25日

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会にご参加いただく

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市旧永源寺町、

愛郷の森の傍らに工房を構える八風窯の中根 啓さん。

ハプーのやきものやさんでおなじみかと。

八風窯さんのホームページは →こちらから

八風窯さんのホームページは →こちらから

全国各地を飛び回るやきものやさん。

器を見たら、

「あっ、八風窯さんや」とすぐにわかるデザイン。

機械で作った品よりも

手で作った品は 手になじみます♪

機械で作った品よりも

口当たりがイイ

手への収まりがイイ

バランスがイイ

指かかりがイイ

いくつものイイ

これ、中根さんの言葉です。

使ってみたら、本当にそのとおり。

目の前は絶景。

春には桜、夏には深緑、中根さんの工房にお邪魔しました。

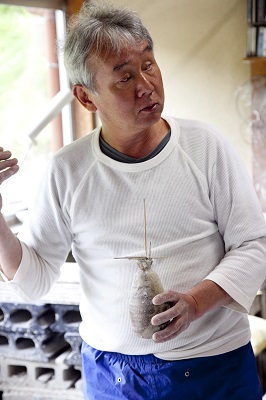

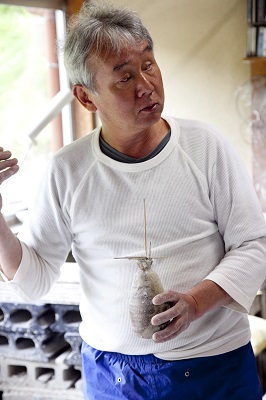

この土の塊から、何が生まれるでしょう。

滑らかな手の動き。

そして、口も滑らか。

実演中の中根さんの口上が、たまらなくおもしろい。

「おじさんの指でつくるから、洗いやすい」

確かに、そのとおり。

使ってみたらわかりました。

やさし鉢。

この、くねっと曲がっているフチがポイント。

ある動物の皮で仕上げていらっしゃいます。

このあたり、実演の場で直に聞いてほしいところです。

手前が、作り立て。

奥が焼いた後の完成品。

焼いたら器が縮む…当たり前のことでも、こうやって並べてみると、しみじみ感心。

計算なしで、ええもんはつくれないことを実感。

絵付けの様子も拝見。

描いているときの色と、焼きあがった後の色は違うそうで。

これまた、計算が要る。

なんでもないことのように、楽しくお話ししてくださる中根さん。

でも、その言葉ひとつひとつには、ずっしりと重みが。

ものづくりのお話

将来世代のこどもたちへのお話

いくつになっても「食べる」ことが楽しくなるお手伝いのお話

話材はつきません。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

実演と共に、器の販売も行います。

実際に器に触れてみてわかる、優しい使い心地。

じっくりご覧いただきたいです。

中根啓さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

そうそう、

工房で発見した群衆(?)。

息子さんの作品だそうです。

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市旧永源寺町、

愛郷の森の傍らに工房を構える八風窯の中根 啓さん。

ハプーのやきものやさんでおなじみかと。

八風窯さんのホームページは →こちらから

八風窯さんのホームページは →こちらから全国各地を飛び回るやきものやさん。

器を見たら、

「あっ、八風窯さんや」とすぐにわかるデザイン。

機械で作った品よりも

手で作った品は 手になじみます♪

機械で作った品よりも

口当たりがイイ

手への収まりがイイ

バランスがイイ

指かかりがイイ

いくつものイイ

これ、中根さんの言葉です。

使ってみたら、本当にそのとおり。

目の前は絶景。

春には桜、夏には深緑、中根さんの工房にお邪魔しました。

この土の塊から、何が生まれるでしょう。

滑らかな手の動き。

そして、口も滑らか。

実演中の中根さんの口上が、たまらなくおもしろい。

「おじさんの指でつくるから、洗いやすい」

確かに、そのとおり。

使ってみたらわかりました。

やさし鉢。

この、くねっと曲がっているフチがポイント。

ある動物の皮で仕上げていらっしゃいます。

このあたり、実演の場で直に聞いてほしいところです。

手前が、作り立て。

奥が焼いた後の完成品。

焼いたら器が縮む…当たり前のことでも、こうやって並べてみると、しみじみ感心。

計算なしで、ええもんはつくれないことを実感。

絵付けの様子も拝見。

描いているときの色と、焼きあがった後の色は違うそうで。

これまた、計算が要る。

なんでもないことのように、楽しくお話ししてくださる中根さん。

でも、その言葉ひとつひとつには、ずっしりと重みが。

ものづくりのお話

将来世代のこどもたちへのお話

いくつになっても「食べる」ことが楽しくなるお手伝いのお話

話材はつきません。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

実演と共に、器の販売も行います。

実際に器に触れてみてわかる、優しい使い心地。

じっくりご覧いただきたいです。

中根啓さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

そうそう、

工房で発見した群衆(?)。

息子さんの作品だそうです。

東近江のつくり手さん紹介 ≪北野 清治さん≫

2014年07月24日

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会にご参加いただく

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市 奥永源寺

蛭谷に工房を構える北野 清治さん。

木地師さんです。

木地師とは、轆轤(ろくろ)を用いて、椀や盆などをつくる職人のこと。

実は、木地師発祥の地が、東近江の奥永源寺。

その昔、庶民の食器は白木の器(皮を削っただけで、何も塗ってない、地のままの木のこと)でした。

この器を作っていたのが木地師。

生活に欠かせない道具をつくり続けてきたにも関わらず、

プラスチックの器が台頭し始め、

大量生産大量消費社会の到来と共に、

木地師の仕事がなじみのないものに。

しかし、木地師の仕事は、土地の資源を活かしたものづくりの原点。

「本当に豊かな暮らしってなんだろう」と模索しながら、

木地師の仕事、

過疎化が進む地域のまちづくりに奔走されているのが、北野さん。

最初に訪れたのは、秋でした。

木地師が使う木の種類は様々。

電動ろくろにとりつけます。

ろくろを回転させ、削ります。

みるみる形が変わっていきます。

工程をお話ししてくださりながらの作業。

いつもと勝手が違うと思うのですが、

職人仕事の見事さに圧倒されます。

今度は器の中を削ります。

美しい工程。

是非、直にご覧いただきたいです。

自分の手になじむように…と準備された道具たち。

ときに鍛冶屋になって、刃先を鍛えるそうです。

これは、木地を乾燥させているところ。

木の中に含まれる水分を除いておかないと、湿度の変化によって、器が歪んでしまうそうです。

粗挽き・中挽された木地が、ゆっくりと時間をかけて器になる日を待っています。

いろんなタイプの器をつくられる北野さん。

木目の美しさに魅了されます。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

実演と共に、器の販売も行います。

実際に器に触れてみてわかる、優しい木地の感触。

じっくりご覧いただきたいです。

北野清治さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

ちなみに、東北のこけしも木地師の仕事。

蛭谷の木地師資料館には、東北の木地師から送られたこけしがたくさん納められています。

手引ろくろも展示されていました。

木地師の手仕事の歴史を感じます。

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市 奥永源寺

蛭谷に工房を構える北野 清治さん。

木地師さんです。

木地師とは、轆轤(ろくろ)を用いて、椀や盆などをつくる職人のこと。

実は、木地師発祥の地が、東近江の奥永源寺。

その昔、庶民の食器は白木の器(皮を削っただけで、何も塗ってない、地のままの木のこと)でした。

この器を作っていたのが木地師。

生活に欠かせない道具をつくり続けてきたにも関わらず、

プラスチックの器が台頭し始め、

大量生産大量消費社会の到来と共に、

木地師の仕事がなじみのないものに。

しかし、木地師の仕事は、土地の資源を活かしたものづくりの原点。

「本当に豊かな暮らしってなんだろう」と模索しながら、

木地師の仕事、

過疎化が進む地域のまちづくりに奔走されているのが、北野さん。

最初に訪れたのは、秋でした。

木地師が使う木の種類は様々。

電動ろくろにとりつけます。

ろくろを回転させ、削ります。

みるみる形が変わっていきます。

工程をお話ししてくださりながらの作業。

いつもと勝手が違うと思うのですが、

職人仕事の見事さに圧倒されます。

今度は器の中を削ります。

美しい工程。

是非、直にご覧いただきたいです。

自分の手になじむように…と準備された道具たち。

ときに鍛冶屋になって、刃先を鍛えるそうです。

これは、木地を乾燥させているところ。

木の中に含まれる水分を除いておかないと、湿度の変化によって、器が歪んでしまうそうです。

粗挽き・中挽された木地が、ゆっくりと時間をかけて器になる日を待っています。

いろんなタイプの器をつくられる北野さん。

木目の美しさに魅了されます。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

実演と共に、器の販売も行います。

実際に器に触れてみてわかる、優しい木地の感触。

じっくりご覧いただきたいです。

北野清治さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

ちなみに、東北のこけしも木地師の仕事。

蛭谷の木地師資料館には、東北の木地師から送られたこけしがたくさん納められています。

手引ろくろも展示されていました。

木地師の手仕事の歴史を感じます。

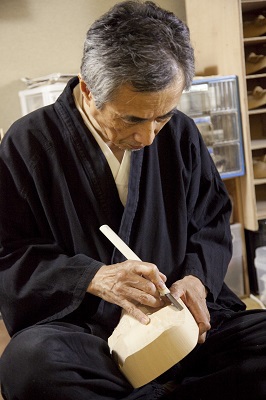

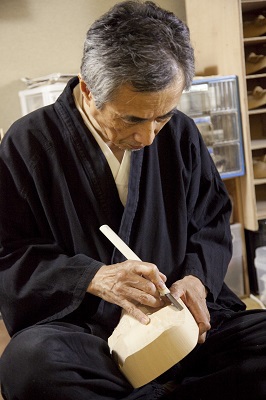

東近江のつくり手さん紹介 ≪伊庭貞一さん≫

2014年07月23日

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会にご参加いただく

東近江のつくり手さんをご紹介。

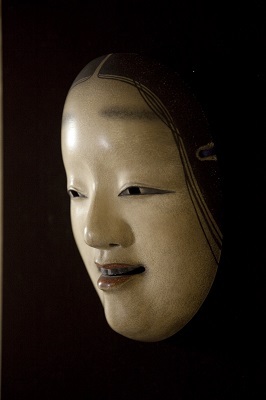

東近江市旧能登川町にお住いの能面作家伊庭貞一さん。

能文化の歴史深い滋賀。

昔から近江井関家など、有名な能面師らも活躍していたそうです。

ところが、

「能ってなに?」といった具合に、能楽能面文化を知らない人が多くなり…。

そこで、滋賀能楽文化を育てる会をつくり、

能楽能面の伝承・普及に取り組んでいらっしゃいます。

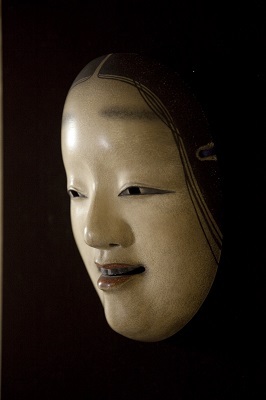

さて、能面といえば?

「どこかで見たぞ」と、見覚えのある方もいらっしゃるのでは?

能面の種類は多く、

「こんなのもあるよ」と見せてくださったのは、

痩せ女。

あまりのリアルさに声を失う。

どうやって能面ができあがるのか、その工程を少し拝見。

能面は「彫る」とは言わず、「打つ」というのだそうです。

ヒノキの塊に向かう姿は、確かに面を打つ。

古い面であるかのような古びを出すための彩色の工程も圧巻。

顔料を何度も何度も重ね、

拭きとり、ときに、削り。

職人仕事。

人間の手が生み出すものに際限はないと思いました。

ふだんから「人の表情」が気になって見てしまう・・・という伊庭さんがつくられる創作面は、

今を生きる人の顔にも似通っていて

じっくり眺めてしまいます。

狂言面もおもしろい。

実に多くの能面の型がありました。

知らない世界です。

伊庭さんの語る能楽・能面の話は

いつまでも聞いていたいぐらい話題豊富。

「へぇ~」と新たな発見が一杯。

楽しそうに話される姿に、

こちらもどんどんワクワクしてくるのでした。

歴史あるものだから遺さねばならない、ではなく

「おもしろいなぁ」

「素晴らしいなぁ」と感じるものだから

まずは多くの人にご紹介したい。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

実演と共に、能面打ちの体験の場も設けてくださいます。

木を打つとヒノキの香りも楽しめる、

貴重な機会。

伊庭貞一さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市旧能登川町にお住いの能面作家伊庭貞一さん。

能文化の歴史深い滋賀。

昔から近江井関家など、有名な能面師らも活躍していたそうです。

ところが、

「能ってなに?」といった具合に、能楽能面文化を知らない人が多くなり…。

そこで、滋賀能楽文化を育てる会をつくり、

能楽能面の伝承・普及に取り組んでいらっしゃいます。

さて、能面といえば?

「どこかで見たぞ」と、見覚えのある方もいらっしゃるのでは?

能面の種類は多く、

「こんなのもあるよ」と見せてくださったのは、

痩せ女。

あまりのリアルさに声を失う。

どうやって能面ができあがるのか、その工程を少し拝見。

能面は「彫る」とは言わず、「打つ」というのだそうです。

ヒノキの塊に向かう姿は、確かに面を打つ。

古い面であるかのような古びを出すための彩色の工程も圧巻。

顔料を何度も何度も重ね、

拭きとり、ときに、削り。

職人仕事。

人間の手が生み出すものに際限はないと思いました。

ふだんから「人の表情」が気になって見てしまう・・・という伊庭さんがつくられる創作面は、

今を生きる人の顔にも似通っていて

じっくり眺めてしまいます。

狂言面もおもしろい。

実に多くの能面の型がありました。

知らない世界です。

伊庭さんの語る能楽・能面の話は

いつまでも聞いていたいぐらい話題豊富。

「へぇ~」と新たな発見が一杯。

楽しそうに話される姿に、

こちらもどんどんワクワクしてくるのでした。

歴史あるものだから遺さねばならない、ではなく

「おもしろいなぁ」

「素晴らしいなぁ」と感じるものだから

まずは多くの人にご紹介したい。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

実演と共に、能面打ちの体験の場も設けてくださいます。

木を打つとヒノキの香りも楽しめる、

貴重な機会。

伊庭貞一さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

東近江のつくり手さん紹介 ≪小嶋一浩さん≫

2014年07月22日

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会にご参加いただく

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市八日市にある、布引焼窯元さん

父、小嶋太郎氏のもとで創作陶芸を学び、

お父様と二人三脚で布引焼の世界を広げる活動に取り組んでいらっしゃいます。

布引焼窯元さんのホームページは →こちらから

布引焼窯元さんのホームページは →こちらから

布引焼と聞けば、

思い浮かぶのがふくろう。

2004年には、市制50周年の記念モニュメントに採用され、

市内9か所に布引焼さんのふくろうが設置。

地域のシンボルとして皆様のおなじみに。

布引焼の特長は、「七彩天目(ななさいてんもく)」と名付けられた独特の色彩。

東近江周辺にお住いの方であれば、

「あっ、これ、家にある!」と発見されるのでは?

この「七彩天目」という色鮮やかな絵付けの技法を活かしたふくろうの作品を得意とするのが

小嶋一浩さん。

土から、ふくろうが生まれる仕事場を拝見しました。

みるみるうちに、ふくろうの表情ができていく。

その手仕事に魅了されました。

同じものは一つとしてなく、

さまざまな表情、スタイルを魅せる、小嶋一浩さんのふくろう。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

オリジナル湯飲みづくりのワークショップを開催してくださいます。

小さなお子様にもご参加いただけるとか。

ちいちゃなお手手の型がついた湯飲みも、いい思い出の品になりそうです。

もちろん、大人の皆様には創作意欲をかきたててもらえます。

こちらは父子鷹の2ショット。

こんな可愛らしい器を布引焼窯元にて発見。

一浩さんのお姉さまのシリーズです。

うさぎや猫をモチーフにした表情豊かな器たち。

是非、布引焼窯元さんへ。

小嶋一浩さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市八日市にある、布引焼窯元さん

父、小嶋太郎氏のもとで創作陶芸を学び、

お父様と二人三脚で布引焼の世界を広げる活動に取り組んでいらっしゃいます。

布引焼窯元さんのホームページは →こちらから

布引焼窯元さんのホームページは →こちらから布引焼と聞けば、

思い浮かぶのがふくろう。

2004年には、市制50周年の記念モニュメントに採用され、

市内9か所に布引焼さんのふくろうが設置。

地域のシンボルとして皆様のおなじみに。

布引焼の特長は、「七彩天目(ななさいてんもく)」と名付けられた独特の色彩。

東近江周辺にお住いの方であれば、

「あっ、これ、家にある!」と発見されるのでは?

この「七彩天目」という色鮮やかな絵付けの技法を活かしたふくろうの作品を得意とするのが

小嶋一浩さん。

土から、ふくろうが生まれる仕事場を拝見しました。

みるみるうちに、ふくろうの表情ができていく。

その手仕事に魅了されました。

同じものは一つとしてなく、

さまざまな表情、スタイルを魅せる、小嶋一浩さんのふくろう。

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会では、

オリジナル湯飲みづくりのワークショップを開催してくださいます。

小さなお子様にもご参加いただけるとか。

ちいちゃなお手手の型がついた湯飲みも、いい思い出の品になりそうです。

もちろん、大人の皆様には創作意欲をかきたててもらえます。

こちらは父子鷹の2ショット。

こんな可愛らしい器を布引焼窯元にて発見。

一浩さんのお姉さまのシリーズです。

うさぎや猫をモチーフにした表情豊かな器たち。

是非、布引焼窯元さんへ。

小嶋一浩さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

東近江のつくり手さん紹介 ≪齋藤江湖さん≫

2014年07月20日

8月2日開催の、東近江スタイル体感型展示会にご参加いただく

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市八日市にある、はんこ屋さんサイトウ明印舘三代目であり、

江湖庵(尾賀商店内 近江八幡)主宰。

国内外を問わずご活躍の齋藤江湖さん。

印章彫刻師、齋藤江湖さんのホームページは →こちらから

印章彫刻師、齋藤江湖さんのホームページは →こちらから

2001年には、印章木口彫刻にて、全国技能グランプリ金賞受賞

2010年には、となりの人間国宝さん(関西テレビ「よーいどん」)にも認定

今年の八日市大凧祭りで揚げた、大凧の文字もご担当

「日本の人にもう一度ハンコ「印」を

自分を表現する一つとして使ってもらいたい」

と江湖さんは仰います。

江湖さんが彫るハンコには、

ハンコを注文された方の個性やライフスタイルが表現されています。

どんなことが好きで

どんなお仕事をされていて

どんなふうになっていきたいのか…などなど

依頼主の方と四方山話を楽しむ中で、

その方を表す文字をデザイン。

「生まれてきて親がはじめて子供にプレゼントするものが名前、

その大事な名前を、想いを彫刻させていただける事が幸せです」

とも仰る江湖さん。

名前に

文字に込められた思いを

大切に、大切に

デザインし、彫刻。

素晴らしい手仕事です。

江湖さんの「書」の世界に魅了されたファンも多く、

体感型展示会当日は、

書の実演を。

必見です。

また、ワークショップも開催。

こちらも貴重な機会です。

(お席に限りがありますので、事前のご予約をお奨めします)

齋藤江湖さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

東近江のつくり手さんをご紹介。

東近江市八日市にある、はんこ屋さんサイトウ明印舘三代目であり、

江湖庵(尾賀商店内 近江八幡)主宰。

国内外を問わずご活躍の齋藤江湖さん。

印章彫刻師、齋藤江湖さんのホームページは →こちらから

印章彫刻師、齋藤江湖さんのホームページは →こちらから2001年には、印章木口彫刻にて、全国技能グランプリ金賞受賞

2010年には、となりの人間国宝さん(関西テレビ「よーいどん」)にも認定

今年の八日市大凧祭りで揚げた、大凧の文字もご担当

「日本の人にもう一度ハンコ「印」を

自分を表現する一つとして使ってもらいたい」

と江湖さんは仰います。

江湖さんが彫るハンコには、

ハンコを注文された方の個性やライフスタイルが表現されています。

どんなことが好きで

どんなお仕事をされていて

どんなふうになっていきたいのか…などなど

依頼主の方と四方山話を楽しむ中で、

その方を表す文字をデザイン。

「生まれてきて親がはじめて子供にプレゼントするものが名前、

その大事な名前を、想いを彫刻させていただける事が幸せです」

とも仰る江湖さん。

名前に

文字に込められた思いを

大切に、大切に

デザインし、彫刻。

素晴らしい手仕事です。

江湖さんの「書」の世界に魅了されたファンも多く、

体感型展示会当日は、

書の実演を。

必見です。

また、ワークショップも開催。

こちらも貴重な機会です。

(お席に限りがありますので、事前のご予約をお奨めします)

齋藤江湖さんの手仕事にふれることのできる東近江スタイル体感型展示会

詳しくは→こちらから

政所を楽しむの巻

2014年07月19日

7月19日、

政所茶の茶摘み体験と手もみ煎茶づくりを楽しみました。

親子で本当に楽しむことのできた、素敵な一日でした。

今回は、その番外編のご紹介。

政所の土地が醸し出す空気感がたまらなく素晴らしい。

お散歩の途中に、何度かお猿さんにも遭遇。

こどもたちだけでなく、親も興奮。

お昼ごはんは川原で頂きました。

地元かわきやさんのお弁当。

大人用・こども用とご準備してくださり

お惣菜も美味しくて大満足。

茶摘みと煎茶づくりでお腹がぺこぺこだったこどもたち。

お弁当を食べたいけれど、目の前の川も気になる。

早々に食べ終え、川へ直行するこどもたち。

1人一本ずつ木切れを拾って、何やら探検。

親も必死に遊ぶ!

ちいちゃな生き物を捕まえた!

水が美しいこと

樹木が、岩が、美しいこと

こどもたちの心の中に原風景が一つ刻まれた気がしました。

川の水がとても冷たくて、

それでも一向にあがってこないこどもたち。

突然の大雨が降らなければ、

ずっとずっと遊んでいたはず。

びっくりするほどの雨に、雷。

雨宿りしながら、ちょっとドキドキのこどもたち。

「山の天気は変わりやすい」を実感。

たくさん遊んだ後は、

古民家にてへそ団子と政所茶をいただきました。

へそ団子は、このあたりの郷土菓子。

お味噌の味も優しくて、おかわり続出。

丁寧に淹れてくださった政所茶を

「うまい!」と一気に飲み干す。

縁側でお絵かきする姿も様になる。

そんな政所の古民家でのひととき。

そこに行ってみて初めて分かる魅力。

こういった機会を、今後も設けていきたいと思います。

政所茶の茶摘み体験と手もみ煎茶づくりを楽しみました。

親子で本当に楽しむことのできた、素敵な一日でした。

今回は、その番外編のご紹介。

政所の土地が醸し出す空気感がたまらなく素晴らしい。

お散歩の途中に、何度かお猿さんにも遭遇。

こどもたちだけでなく、親も興奮。

お昼ごはんは川原で頂きました。

地元かわきやさんのお弁当。

大人用・こども用とご準備してくださり

お惣菜も美味しくて大満足。

茶摘みと煎茶づくりでお腹がぺこぺこだったこどもたち。

お弁当を食べたいけれど、目の前の川も気になる。

早々に食べ終え、川へ直行するこどもたち。

1人一本ずつ木切れを拾って、何やら探検。

親も必死に遊ぶ!

ちいちゃな生き物を捕まえた!

水が美しいこと

樹木が、岩が、美しいこと

こどもたちの心の中に原風景が一つ刻まれた気がしました。

川の水がとても冷たくて、

それでも一向にあがってこないこどもたち。

突然の大雨が降らなければ、

ずっとずっと遊んでいたはず。

びっくりするほどの雨に、雷。

雨宿りしながら、ちょっとドキドキのこどもたち。

「山の天気は変わりやすい」を実感。

たくさん遊んだ後は、

古民家にてへそ団子と政所茶をいただきました。

へそ団子は、このあたりの郷土菓子。

お味噌の味も優しくて、おかわり続出。

丁寧に淹れてくださった政所茶を

「うまい!」と一気に飲み干す。

縁側でお絵かきする姿も様になる。

そんな政所の古民家でのひととき。

そこに行ってみて初めて分かる魅力。

こういった機会を、今後も設けていきたいと思います。

7/19開催 政所茶で手もみ煎茶をつくろうイベント報告

2014年07月19日

7月19日、奥永源寺は政所にて

政所茶の二番茶摘みと、手もみ煎茶づくり体験を開催。

こどもたちも参加のにぎやかな一日となりました。

地域おこし協力隊の山形蓮さんに「茶摘み」のお話を伺います。

茶れん茶゛ーのお姉さん方に指導をいただきながら、初の茶摘み。

茶レン茶゛ーについてのご紹介は→こちらから

茶レン茶゛ーについてのご紹介は→こちらから

「一枝二葉」

やわらかくてつやつやしていて、つややかな緑(むしろ黄緑)の葉を探して摘みます。

ちゃんと教えてもらえるので、未就学児も活躍。

なかなか真剣な表情で。

いろんなところで、

「わっ、かまきり!」

「バッタも”!」

虫が沢山いるということが、無農薬の証。

茶摘みよりも、虫捕りに走るこどもたちの横で、

黙々と茶摘み。

摘んだお茶を古民家に持ち帰り。

道中の街並みも趣たっぷり。

持ち帰った二番茶は、少し蒸し、タオルで水分を取った後、

専用の信楽焼き琺瑯(ほうろう)の上で温めながら手もみ。

茶葉が含む水分量によって、手もみの加減も変えていく。

根気のいる作業です。

手を動かしながら政所茶の特長をいろいろ伺いました。

お茶を摘むところから煎茶になるまでの過程で、一度も水洗いをしない政所茶。

無農薬だからこそ可能な工程です。

そういえば、お茶の木も、まんまる。

そこらへんに自由に生えてます…といった野性味あふれるフォルム。

茶畑といえば…のイメージでは全くなくて。

貴重な在来種だそうです。

その土地の恵みを、特長を、最大限に凝縮した茶葉だと思いました。

この日の完成品は、こちら。

煎茶は、

ポットのお湯をジャーッと入れて、ハイ完成…という具合には淹れません。

急須と湯飲みを準備し、お湯を少し覚まして…といった過程があるので、

もしかしたら、飲むのに面倒くさいお茶かもしれません。

でも、

お茶を淹れる時間も含めて、ゆっくり楽しめる醍醐味があるのが茶葉からいただくお茶の魅力。

政所茶の魅力発信、直近は8月2日開催の東近江スタイル体感型展示会にて

政所茶の魅力発信、直近は8月2日開催の東近江スタイル体感型展示会にて

詳細はこちら→東近江スタイルブログ

政所茶の味わい、

政所という土地の魅力、

存分に味わうことのできた一日でした。

今後も企画していきたいです。

政所茶の二番茶摘みと、手もみ煎茶づくり体験を開催。

こどもたちも参加のにぎやかな一日となりました。

地域おこし協力隊の山形蓮さんに「茶摘み」のお話を伺います。

茶れん茶゛ーのお姉さん方に指導をいただきながら、初の茶摘み。

茶レン茶゛ーについてのご紹介は→こちらから

茶レン茶゛ーについてのご紹介は→こちらから「一枝二葉」

やわらかくてつやつやしていて、つややかな緑(むしろ黄緑)の葉を探して摘みます。

ちゃんと教えてもらえるので、未就学児も活躍。

なかなか真剣な表情で。

いろんなところで、

「わっ、かまきり!」

「バッタも”!」

虫が沢山いるということが、無農薬の証。

茶摘みよりも、虫捕りに走るこどもたちの横で、

黙々と茶摘み。

摘んだお茶を古民家に持ち帰り。

道中の街並みも趣たっぷり。

持ち帰った二番茶は、少し蒸し、タオルで水分を取った後、

専用の信楽焼き琺瑯(ほうろう)の上で温めながら手もみ。

茶葉が含む水分量によって、手もみの加減も変えていく。

根気のいる作業です。

手を動かしながら政所茶の特長をいろいろ伺いました。

お茶を摘むところから煎茶になるまでの過程で、一度も水洗いをしない政所茶。

無農薬だからこそ可能な工程です。

そういえば、お茶の木も、まんまる。

そこらへんに自由に生えてます…といった野性味あふれるフォルム。

茶畑といえば…のイメージでは全くなくて。

貴重な在来種だそうです。

その土地の恵みを、特長を、最大限に凝縮した茶葉だと思いました。

この日の完成品は、こちら。

煎茶は、

ポットのお湯をジャーッと入れて、ハイ完成…という具合には淹れません。

急須と湯飲みを準備し、お湯を少し覚まして…といった過程があるので、

もしかしたら、飲むのに面倒くさいお茶かもしれません。

でも、

お茶を淹れる時間も含めて、ゆっくり楽しめる醍醐味があるのが茶葉からいただくお茶の魅力。

政所茶の魅力発信、直近は8月2日開催の東近江スタイル体感型展示会にて

政所茶の魅力発信、直近は8月2日開催の東近江スタイル体感型展示会にて詳細はこちら→東近江スタイルブログ

政所茶の味わい、

政所という土地の魅力、

存分に味わうことのできた一日でした。

今後も企画していきたいです。

8月2日・3日開催 東近江スタイル体感型展示会 in 八日市ロイヤルホテル

2014年07月15日

体感型展示会 8月2日・3日開催

日常の暮らしの中に息づく東近江の魅力を

特別な空間、八日市ロイヤルホテルにて体感していただく展示会。

今年3月にセトレ守山で開催し、大好評だった体感型展示会の第二弾です。

今回は「体感型展示会」に加え、

東近江の一大イベント「コトナリエ」、

そして、東近江の見どころ「百濟寺」へのツアーも同時企画。

新しいワクワクがぎっしり詰まった2日間をご紹介。

場 所: 八日市ロイヤルホテル

場 所: 八日市ロイヤルホテル 八日市ロイヤルホテルホームページ

八日市ロイヤルホテルホームページ 開催日: 2014年8月2日(土)・3日(日)

開催日: 2014年8月2日(土)・3日(日) プログラム:

プログラム:①体感型展示会 8月2日(土)14:00~16:00 ※受付は13:30~

東近江で受け継がれてきた伝統の業や、新しい世代の手しごとを、

見て、触れて、味わっていただく、参加型の展示会。

今夏は、お子様もご参加いただけるプログラムをご用意しました。

職人しごとの実演や、東近江の素材を楽しむワークショップなど、

暮らしの中に生き続ける地域のモノづくりをお楽しみください

②滋賀食材を楽しむ夕べ 8月2日(土)17:30~19:30

お子様もお楽しみいただけるバイキング形式。

地元東近江の食材、そして、滋賀の食材。

美味しい発見がたくさん。

③コトナリエツアー 8月2日(土)20:00~21:00

今年で11年目の開催となるコトナリエ。

地域の有志に支えられ、地域の皆様に愛されて、

今夏も素晴らしいイルミネーションが点灯します。

ちょうどこの日がコトナリエ開催初日。

初日の夜空を飾る、1000発のエコ花火も見応え十分。

体感型展示会・夕食とお楽しみいただいた方を対象に、

ホテルから会場まで送迎いたします。

コトナリエの案内→コトナリエホームページ

コトナリエの案内→コトナリエホームページ④百濟寺ツアー 8月3日(日)9:00~13:30

湖東三山と言えば、百濟寺・金剛輪寺・西明寺。

中でも、百濟寺は、三山の中で最も歴史が古く謎に満ちた寺院。

他の二山とは全く異なる雰囲気を漂わせています。

夏でもひんやり涼やかな百濟寺にて、ご住職手ずからの「十句観音経」を写経。

のんびり境内散策を楽しみながら、湖東平野を眺めてみると

ふだん目にすることのない景色が楽しめます。

百濟寺の案内→百濟寺ホームページ

百濟寺の案内→百濟寺ホームページ ご参加: 楽しみ方にあわせて4パターン

ご参加: 楽しみ方にあわせて4パターン  半日コース:上記プログラム①

半日コース:上記プログラム①日 時:8月2日(土)14:00~16:00

参加費:大人2,000円 小人1,000円

詳細は→こちらから

詳細は→こちらから 一日コース:上記プログラム①②③

一日コース:上記プログラム①②③日 時:8月2日(土)14:00~21:30

参加費:大人6,000円 小人3,000円

詳細は→こちらから

詳細は→こちらから 宿泊コース:上記プログラム①②③+宿泊

宿泊コース:上記プログラム①②③+宿泊日 時:8月2日(土)14:00~8月3日(日)10:00

参加費:大人12,000円

※ご家族でご参加の場合は、参加費等お問合せ下さい

詳細は→こちらから

詳細は→こちらから 二日コース:上記プログラム①②③④+宿泊

二日コース:上記プログラム①②③④+宿泊日 時:8月2日(土)14:00~8月3日(日)13:30

参加費:大人15,000円

※ご家族でご参加の場合は、参加費等お問合せ下さい

詳細は→こちらから

詳細は→こちらから 参加定員:定員に達し次第、受付を終了いたします。

参加定員:定員に達し次第、受付を終了いたします。半日コース 40名

一日コース 40名

宿泊コース 10名

二日コース 10名

※宿泊をご希望の方は、7月20日(日)までにお申込みいただきますと、

確実にお部屋をご準備できます。

お問合せ・お申込みは

お問合せ・お申込みはお申込みは…こちらをクリック

お問合せは…こちらをクリック

お電話でのお問合せは、080-2427-1697 担当:中島

企 画: 東近江スタイル つなぎ手

企 画: 東近江スタイル つなぎ手

ファブリカ村の紹介はこちらから

ファブリカ村の紹介はこちらから